鳥坂山 Mt. Tossakasan 胎内市

| 🔗鳥坂城跡 🔗城氏 🔗板額御前 「日本一小さな山脈」として知られる「櫛形山脈」、主峰は最高峰の櫛形山で鳥坂山は櫛形山脈の北端に位置する。鳥坂山の山域は全体的に険しく、特に胎内川に面した北面は急峻で、難攻不落の要害の条件を満たしている。 登山道には「石切コース」「白鳥コース」「宮ノ入コース」「追分コース」「胎内観音コース」の5つのコースがある。 山頂からは飯豊連峰やその前衛峰二王子岳が指呼の間。眼下には蒲原平野の田園風景、その先に佐渡・粟島が一望できる。 鳥坂山は白鳥山と併せ、中世の歴史の山として知られ、県内外から歴史探訪のハイキングに訪れる登山客が多い。中世、鎌倉初期にかけて、鳥坂山は「鶏冠山」などの呼び名で文献に登場している。鶏冠山の由来は「とさか」に似た山容によるものだ。建仁元年(1210)、城氏が鎌倉幕府軍に攻められた際、板額御前が白鳥山の鳥坂城(白鳥城、鶏冠城とも呼ばれる)に籠城し、弓を放って活躍したことで有名である。※ストリートビュー 🔶宮ノ入コース(所要時間 およそ1時間30分) 白鳥山頂を経由して登るルートで、板額御前が活躍した鳥坂城の遺構などを見ながら登ることができるルートでもある。 登山口に駐車場はなく、500mほど先にある。登山口から30分ほどで「武者だまり」と呼ばれる平坦な場所に出る。ここからはすぐに白鳥山山頂に到着する。頂上部は南北に広く、「鳥坂城址展望楼」が設けられている。蒲原平野や佐渡、粟島が眺望でき、麓に群集した兵たちの様子も手に取るようにわかる眺めだ。 ここから鳥坂山へ向かう頂稜部に、小さな空堀が5つ確認できる。一の堀、二の堀の空堀を過ぎ、298m峰独標を右に三の堀、四の堀の凹凸を登ると「追分コース」の分岐がある。 東南方向に曲がり五の堀を越え、20分ほどでマイクロウェーブ(電波塔)となる。ここは「興屋沢の峰」と呼ばれ、鳥坂城の狼煙台があったと伝えられている。 花崗岩の露出する赤土道の急坂をを直線的に登る。見晴らしの良い休み場の右手に「布池跡」がある。鳥坂城の武士たちが雨水を確保したという史跡だ。約25分で三角三等点標石のある、ゆったりした山頂に出る。 鳥坂山山頂からの下山は、縦走路を少し「ユズリハの峰」方向に下った方がいい。すぐに灌木帯が切り開かれたような幅の広い坂になっていて、飯豊山系の眺望がすばらしい。石切尾根を下って駐車場まで下山する。 🔶白鳥コース(所要時間 およそ1時間30分) 15分ほど、沢道となり、水量の少ない岩場を歩く。沢道をそれて左に曲がり、チシマザサで藪状の山腹を5分登ると「宮の入コース」と合流する。この合流点は休み場になっていて、眼下に中条の町並みが眺められる。 🔙戻る

≪鳥坂城跡(白鳥城跡)≫胎内市中条の東方の白鳥山およびその東に続く鳥坂山にかけて、山城跡が残る。《城氏時代》奥山荘鳥坂山は、胎内市(旧中条町)の東方に連なる櫛形山脈の北端に位置し、その西方、峰続きの支峰白鳥山(標高296m)に、城資盛は、鎌倉方の攻撃に備えて、城格を築いたのである。白鳥山は眺望に優れ、地形は切り立った半独立峰で、西と南側は一気に山麓まで急傾斜をなし、東方に沢が深く入り込み、北の一方だけ尾根続きとなっていた。まさに天然の要害であった。《城氏滅亡以降》奥山荘地頭三浦和田氏の一族で宗家中条氏の戦時用の要害として、応永の大乱・永世・天文の乱などを切り抜ける間に、整備が進められた。六条の堀によって5つの郭がもけられているが、それぞれの郭の規模はそれほど大きくなく、短期間の籠城に耐えられるように築かれている。 三浦和田氏の和田義茂が奥山荘の地頭に任命されたのは鎌倉時代の初め、城氏の旧所領に、幕府の有力御家人として所領が与えられた。建治3年(1277)に北条、中条、南条に分割され、中条を相続した地頭の子息が中条氏を名乗る。北条は黒川氏を名乗る。 平時の居館は、初期のころは坊城館(胎内市西本町3900他)に、その後、江上館(胎内市本郷町4-11)においていた。江上館は高い土塁と幅広い堀をめぐらした約90m四方の館跡である。 有事の際の詰めの城として鳥坂城を臨時に構えたようで、南北朝時代、観応の擾乱で三浦和田茂資が鳥坂城に籠ったといわれる。また、和田茂資は足利尊氏(北朝軍)に与し、その中心となって、阿賀野川を渡り、南朝宗良親王、脇屋義治また足利直義軍と戦い、その制圧に勲功を挙げる。 中条氏は戦国時代に上杉謙信に与力し、また御館の乱では上杉景勝に味方し活躍した。上杉景勝の会津移封に伴って、中条氏が出羽の鮎貝城へ移されたことから、鳥坂城は廃城となった。 🔙戻る

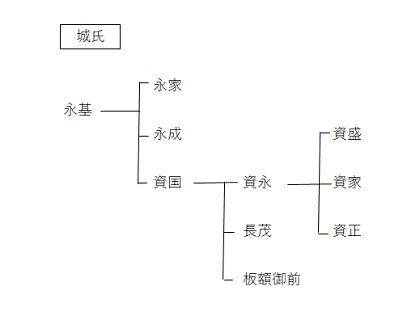

≪城氏≫城資永(資長)城氏は平安時代末期(12世紀後半)、下越地方を根拠地に越後を支配した豪族である。桓武天皇の流れをくみ、余五将軍と呼ばれた鎮守府将軍平維茂の子孫である。越後平氏と呼ばれた。資永(資長)の父城資国は陸奥国の豪族清原武衡の娘を妻に迎えたといわれている。白河荘(現在の阿賀野市水原地区)を根拠地に越後平家方の棟梁として、時には国司をしのぎ、一国を支配するまでの勢力を構築した。その居住地は「白河の御館」と称した。 城氏は、各地に出城を築き、鳥坂城という城が、現在の胎内市や妙高市など数ヵ所に見られることからも、その支配が越後全域に及んでいたことがうかがえる。 当時会津地方では、真言宗の寺恵日寺(慧日寺 えにちじ)が寺僧300、僧兵数千、子院3,800を数えるほどの隆盛を誇っていたと言われた。城氏が阿賀野川付近に手をのばし、只見川沿岸の蜷川荘(現在の会津坂下町、柳津町)に28館を築いたことなどから恵日寺と紛争が絶えなかった。 越後会津の二勢力は、封建時代の常として時に争い、時に手を握り、目まぐるしい動きを繰り返した。東蒲原郡全体はもとよりその舞台であったが、中でも旧三川村では、はげしかった。何回か交戦の末、平和共存で手を結んだ。  承安2年(1172)に、城永基の娘で資永(資長)の叔母の竹姫は、恵日寺の衆徒頭乗丹坊に嫁ぎ、小川庄(東蒲原郡)75ヶ村が寄進された。いわゆる結婚政策であって、これ以来、明治19年(1886)までおよそ700年間にわたって東蒲原郡は、会津に属することになる。 後日談であるが、平家方の棟梁として城長茂が木曾義仲と信濃国横田河原で戦った際には、恵日寺衆徒頭の乗丹坊は会津四郡の兵を引き連れて長茂への援軍として駆けつけている。しかし、この横田河原の戦いで長茂(資職)は敗れ、乗丹坊は戦死し、恵日寺は一時的に衰退している。 治承4年(1180)9月7日、平家方信濃の武将笠原平五頼直は木曽義仲の挙兵を聞き、義仲方の村山七郎義直・栗田範覚などと信濃国市原で戦った。しかし義仲の援軍が到着した為大敗し、越後の城氏を頼って逃亡してきた。 清盛の死後の治承5年(1181)、後を継いだ平宗盛から資永(資長)に対し、奥州の豪族藤原秀衡とともに、信濃で挙兵した木曾義仲の追討の宣旨が伝えられた。平氏政権下で城氏の存在がいかに大きかったかが伺われる。越後、会津四郡、出羽南部の軍兵1万を集めるが、出陣直前の2月24日に卒中を起こし、翌25日に急死した。 城長茂(資職)急遽、弟の城長茂(資職)が家督を相続したが、その性格は、短絡的で思慮に富む人物ではなかったといわれる。長茂は1万の大軍を率いて出陣し、義仲の兵3,000ほどであったことから、やすやすと討伐できると考えていたようである。義仲追討のため治承5年(1181)6月、兵を信濃善光寺に進めた。 城氏軍は三手に分かれ、信濃に侵入してきたという。総大将長茂が率いる大手軍は越後国府から北国街道を通り、信濃に攻め入った。浜の小平太を大将とする軍は千曲川に沿って進攻した。津張庄司宗親が率いる一軍は三国峠を越え、上田方面に出、本軍と呼応して、義仲軍を攻撃しようとした。 大手軍、千曲軍は北信濃武士の協力により、善行寺平を快進撃し、千曲川西岸の横田河原に陣を張った。 6月13日、14日に合戦が行われた。小勢の義仲軍は三手に分かれ、城氏軍を急襲するなど奇策を用い長茂軍に大勝する(横田河原の戦い※GOOGLE 画像 )。城氏には直属する「手勢」が少なく、越後国内からかき集めた「駈武者」が多かった。そのため、まとまりがなく、戦意も乏しかったことが敗因であった。長茂は300名ほどの手兵を連れて這う這うの体で逃げ帰ってきた。 義仲擁する信濃勢は、余勢をかって越後国府に攻め込み、平家の勢力を国府周辺から駆逐する。 これまで、城氏の圧迫を受けていた、越後の国内の諸豪族は、手の平を返したように義仲に忠誠を誓ったので、越後は義仲の手に落ちた。 義仲は、越後の国府周辺から城氏勢力を駆逐すると、城氏の討伐の為、北方に向かわず、源氏の軍勢を集めて、北陸路から京都の平氏討伐を目指すこととなった。 義仲に追われて、逃げ帰った長茂は、一旦その勢力下にあった会津に引きこもろうと考えたが、横田河原の戦いで、城氏が敗北したという報せを聞いた、奥州藤原秀衡の軍勢が会津地方に攻め入り、長茂の一味を駆逐した。 長茂は、再度越後に戻り白河荘を拠点としたともいわれるが、何処を拠点としていたかは不明である。寿永元年(1182)、小川庄赤谷(新発田市赤谷)に赤谷城を築城し、妙見大菩薩を安置して源氏打倒を祈願した。赤谷城の近くには、この時源氏を呪詛したという大壇の碑が今に残されている。城氏は没落し、往時の勢力はなくなったが、いまだ阿賀北を支配下に置いていた。 城長茂(資職)の敗戦を知った清盛の跡を継いだ宗盛は、寿永元年(1182)8月には義仲追討軍を北陸に進め、と同時に8月15日、城長茂(資職)を越後守に藤原秀衡を陸奥守に、平親房を越前守に任じた。地方の豪族を国主に任命することは前例のないことであった。特に長茂は、国府の支配を義仲に奪われており、公卿から反対を受けたが宗盛がそれを押し切った。 文治元年(1185)壇ノ浦の戦いで、平家が滅亡し、源頼朝が覇権を取得し、源氏の世となった。平氏滅亡直後の8月、越後国は頼朝の知行国となり、甲斐源氏安田義資が越後守に任命された。また城氏の支配下にあった阿賀北に、御家人の中から地頭が任命され派遣された。このように、越後国は頼朝の支配下に置かれることになった。 頼朝は平家の残党狩りを徹底的に行ったので、城長茂(資職)も捕らわれ、囚人として鎌倉の梶原景時のもとに送られた。 紀伊國熊野の尊南坊僧定任は、師壇の間柄にあった城長茂(資職)の赦免を梶原景時と共に頼朝に願い出た。文治4年(1188)9月14日、頼朝は御所で城長茂(資職)に面会したが、その態度が礼を欠いたため御家人に抜擢しなかった。 長茂は元々武人肌で、戦に負けたからといって、相手にひれ伏して情状を得るような行動がとれなかった。定任も諦めて、二度と推挙をしなかったという。 文治5年(1189)、頼朝は弟義経を匿った奥州藤原泰衡追討の軍をおこした。7月19日に自ら兵を率いて鎌倉を出発した。梶原景時の引き立てによって、囚人城長茂(資職)も征討に参加することが頼朝から許された。 長茂の呼びかけに応じて、郎従200余人が集まった。長茂が依然として阿賀北でかなりの勢力を保持していたことを示している。 長茂は武人としての本領を発揮するとともに、横田河原合戦後、会津地方を秀衡に奪われた恨みを晴らす機会が到来したことを喜んだという。城長茂(資職)は勇敢に戦い、軍功をたてて鎌倉に凱旋した。 建久3年(1892)6月13日、頼朝は鎌倉に御堂(法華堂)を新築した。その際、城長茂(資職)は畠山重忠、佐貫四郎大夫などと共に棟梁を引いた。その力は力士数十人の如くで、見ていた人達を驚かせたという。 正治元年(1199)、頼朝が53歳で死去し、翌2年(1200)には、二代将軍頼家が即位すると、長茂を庇護していた梶原景時が、対立する小山朝政、和田義盛ら有力御家人の総攻撃にあって失脚した。景時は一族を率いて上京しようとしたが、その途中の駿河国で付近の武士の攻撃をうけ、戦死した。この当時、京都の朝廷内では、後鳥羽上皇を中心にして、東国の源氏政権に対して不満が高まっていた。景時がこの情勢を利用して、有力御家人を排除しようとしたかは明らかでないが、景時を恐れた鎌倉の御家人たちが、景時を排除した。 城長茂(資職)は、後ろ盾であった景時を失ったことから鎌倉を脱出し、一族を率いて京へ上った。景時が目論んだ遺志を継いで、朝廷から院宣を発してもらい、東国の源氏政権に不満を持つ、西国の武士団の結集をはかろうとした。 1年後、正治3年(1201)1月23日夜、城長茂(資職)は京都で挙兵し、京都大番役小山朝政の宿舎三条東洞院を襲撃した。朝政は土御門天皇の二条殿行幸に随行していて留守であった。残留兵に阻まれて失敗すると、城長茂(資職)は後鳥羽上皇に将軍頼家討伐の宣旨を求めた。院宣が得られないばかりか、後鳥羽上皇は長茂追討の院宣を発した。長茂は行方をくらましたが、2月22日、吉野山で幕府の追っ手に斬殺されてしまった。2月25日には、その首が京都大路を引き回された。29日には長茂と行動を共にしていた甥の城小次郎資家、三郎資正兄弟も討たれた。(建仁の乱) 城資盛長茂が行動が起こすと、これと呼応して長茂の甥城資盛が、建仁元年(1201)4月、鳥坂城に挙兵した。「城氏立つ」の報は鎌倉に直ちに知らされた。鳥坂城跡は胎内市羽黒に位置する標高296メートルの白鳥山にある山城で、県史跡に指定されている。資盛は、鎌倉幕府が内紛状態であり、隣国加地荘の地頭佐々木盛綱も、源頼朝の死後、権力闘争に敗れ出家し、上野国に隠棲していたので、今であれば勝機があると考えたようである。佐々木盛綱は頼朝の最側近として、活躍した功臣であった。越後加地荘の地頭職を得たばかりか、越後守護の職も命じられた。しかし、頼朝死後、頼朝が死に、将軍の代が変わると、加地荘地頭を辞めさせられ、越後守護職も失っていた。盛綱は出家して西念と名を変え、上野の国磯部郷に引きこんでいた。 幕府方の越後・佐渡の兵が鳥坂城を包囲したが、資盛の猛攻を受けて攻略できなかった。幕府は慌てて、建仁元年(1201)4月3日、幕府は上野国磯部にいた佐々木盛綱(入道して西念と号す)に資盛討伐を命じた。 盛綱は幕府からの御教書を受け取ると、繋いであった馬に飛び乗り鞭を打ち越後へ向かって一目散に駆けた。家来も遅れじと後を追った。越後、佐渡、信濃国から参じた御家人たちを編成して4月6日には鳥坂口に到着し、資盛に対して使者を派遣し、降伏を勧告し籠城を梳く様に説得した。 これに対して、資盛は1000名の兵で、籠城戦で戦うので、降参の意志はないと返答した。 5月はじめに戦闘が開始された。合戦は激烈を極め、先駆けをした盛綱の息子盛季も傷を負った。山の斜面には腰郭と称する防御陣地が、二十数段にもわたって掘られ、更に資盛の叔母で勇婦の誉れ高い板額の目覚ましい活躍もあって、城中の士気盛んなものがあったが、しかしついに鳥坂城は落城、城氏の命運もここに尽きたのである。この合戦の際、城氏の先祖秋田城介繁成が野ギツネの手から得たという、城氏累代の刀も失われた。資盛は消息不明となり、平維茂以来、越後国で栄えた名族城氏は滅亡した。 🔙戻る

≪板額御前≫板額は武士の棟梁として越後国と会津地方を支配していた桓武平氏城資永の妹、資永の子城資盛の叔母という。板額という呼称は住地の奥山荘飯角を鎌倉の人が音読にし板額の文字をあてたものではないかといわれている。城資永の弟城長茂(資職)が1201年(建仁元)1月、幕府内の権力闘争に巻き込まれ京都で挙兵すると、城資盛もこれに呼応して鎌倉幕府にそむいて鳥坂城で挙兵した。 幕府は越後国守護であったが罷免され蟄居していた佐々木盛綱に討伐を命じた。4月に入ると盛綱は信州や越後国内から御家人を招集し大軍で鳥坂に到達した。 5月に入ると、戦闘は開始されるが、圧倒的に数に優る追討軍を迎えて、城一族はおよそ1000人の兵で鳥坂城に籠城した。板額もともに籠城した。 板額は童形のように髪をあげて矢倉の上から百発百中の強弓を射た。苦戦した幕府方は信濃国の御家人で弓の名手として名高い藤沢清親が、敵の監視を潜り抜けて鳥坂城背後の山に登り、高所から板額の両股を射て、ひるむところ清親の郎党が捕らえた。 5月9日、城氏は敗北し、資盛は出羽地方に逃亡したといわれるが、その後の消息は不明となり、越後の名門・城氏はここに滅亡した。 彼女の奮戦ぶりは評判を呼んでおり、将軍源頼家が烈女の姿を一目見たいと移送を命じたという。藤沢清親は傷を負った囚人板額を介抱しながら鎌倉へ護送した。 6月28日、藤沢清親に伴われて大倉御所に引き出されると、板額は鎌倉の有力御家人たちが一目見ようと居並ぶ中、将軍頼家の前で臆することなく泰然自若としていた。 6月29日、その態度に感銘を受けた甲斐源氏の一族で、甲斐国八代郡浅利郷を本拠とした浅利義遠(当時53歳)が勇婦を妻として迎えたい旨を申し出る。 何故謀反の徒を室に望むのか、という頼家の問いかけに対し、「彼女との間に武勇に秀でた男子を儲けて、幕府や朝廷に忠義を尽くさせたい」と答えたため、頼家は笑ってこれを許可したという。 浅利義遠は、武辺一倒の男で、政治的な動きをしなかったから源頼朝に信頼され、頼家からも重んじられていた。 板額は義遠の妻となって甲斐で暮らし、一男一女をもうけたという。 又、居館に近い賀茂春日神社(※地図 ※ストリートビュー)に、生前足しげく通ったという記録があり、言い伝えで板額御前のものといわれる弓・薙刀・小刀が伝えられている。 容姿に関して『吾妻鏡』では、男勝りの働きをした女の中では、美人の範疇に入るという程度にしか表現していない。これに対し『大日本史』の編者や『日本外史』の頼山陽などが板額を、男勝りという点を強調して醜女としている。『吾妻鑑』の記述が少ないことから、取り立てて越後美人でも、醜女でもなく、ごく普通の田舎豪族の娘だったのではないかと思われる。 ❑板額御前像

※GOOGLE 画像

板額御前奮戦800年を記念して平成13(2001)年10月14日市役所前に設置、その後、駅前に移転。鳥坂山をのぞむ角度に設置されている。 ❑墓所

🔙戻る

|

|

白鳥城跡

白鳥城跡  板額御前像

板額御前像  鳥坂山

鳥坂山  羽黒登山口(宮ノ入コース)

羽黒登山口(宮ノ入コース)  白鳥公園登山口(追分コース)

白鳥公園登山口(追分コース)